Oleh: Tim Penyusun, Diupdate Januari 2026

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 sering dipandang sebagai dokumen yang mewakili universalisme absolut yang diktum atas tradisi non-Barat. Pandangan ini tidak sepenuhnya akurat. Esai ini menganalisis dialektika kompleks antara partikularisme dan universalisme dalam DUHAM melalui kajian historis, filosofis, dan komparatif. Penelitian menemukan bahwa: pertama, DUHAM bukanlah produk Barat murni tetapi hasil negosiasi lintas budaya yang melibatkan representasi Asia, Afrika, dan Timur Tengah; kedua, terdapat persamaan substansial antara prinsip-prinsip universal HAM dengan norma-norma yang tertanam dalam tradisi lokal (Islam, Konfusianisme, Ubuntu-isme Afrika); ketiga, polarisasi antara universalisme absolut dan partikularisme absolut menghalangi pemahaman nuansa tentang bagaimana norma global dapat dioperasionalisasi secara kontekstual; keempat, model-model alternatif seperti “overlapping consensus” dan “relative universality” menawarkan jalan keluar yang produktif. Esai ini menyimpulkan bahwa ketegangan antara universalisme dan partikularisme bukan persoalan yang harus diresolvir melalui pemilihan satu kutub, melainkan harus dikelola melalui dialog berkelanjutan yang menghormati kedua dimensi tanpa mengorbankan esensi perlindungan HAM.

1. Pendahuluan

Sejak diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 di Paris, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah menjadi pilar normatif paling penting dalam tata hukum internasional kontemporer. Dengan menawarkan standar universal tentang hak-hak dasar manusia yang “tidak dapat dirampas” dan “melekat pada martabat manusia sejak lahir,” DUHAM telah menginspirasi pengesahan lebih dari 70 perjanjian hak asasi manusia internasional dan pembentukan mekanisme perlindungan di tingkat regional maupun nasional[1].

Namun, kesuksesan DUHAM ini paradoks dengan kontroversi yang terus-menerus meliputinya. Sejak masa adopsinya hingga hari ini, deklarasi ini telah menghadapi kritik substantif dari berbagai perspektif: negara-negara berkembang mengklaim bahwa DUHAM adalah ekspresi nilai-nilai liberal Barat yang dipaksakan kepada budaya non-Barat yang memiliki kerangka etis alternatif; para intelektual post-kolonial berpendapat bahwa universalisme DUHAM merupakan bentuk hegemoni kultural yang tersembunyi; sementara para pembela relativisme budaya menegaskan bahwa standar hak asasi manusia tidak dapat diterapkan secara konsisten tanpa menghormati konteks lokal dan tradisi khusus setiap masyarakat[2].

Dialektika antara partikularisme dan universalisme ini bukan sekadar perdebatan akademis abstrak. Konsekuensinya sangat praktis dan politis. Ketika negara-negara menggunakan argument relativisme budaya untuk membenarkan pembatasan kebebasan berekspresi, pembungkaman aktivis hak asasi manusia, atau diskriminasi terhadap kelompok minoritas, pertanyaan mengenai validitas dan aplikabilitas universal HAM menjadi hidup dan mendesak. Sebaliknya, ketika negara-negara Barat menggunakan norma-norma HAM universal sebagai justifikasi untuk intervensi militer atau tekanan ekonomi terhadap negara lain atas dasar “perbedaan nilai,” pertanyaan tentang ketidakneutralan dan kepentingan geopolitik yang tersembunyi di balik universalisme juga menjadi relevan[3].

Esai ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dialektika antara partikularisme dan universalisme dalam DUHAM dengan mengajukan beberapa pertanyaan fundamental: Apakah DUHAM benar-benar produk kecanggihan intelektual Barat yang dipaksakan pada dunia non-Barat? Ataukah DUHAM merupakan hasil dari kompromi dan negosiasi yang lebih kompleks melibatkan aktor-aktor dari berbagai tradisi budaya dan agama? Sejauh mana perspektif partikularisme dari tradisi non-Barat (Islam, Konfusianisme, filosofi Ubuntu Afrika) bersesuaian atau berkontradiksi dengan prinsip-prinsip universal dalam DUHAM? Apakah kritik relativisme budaya terhadap universalisme HAM memiliki keabsahan filosofis, ataukah seringkali menjadi instrumen untuk membenarkan praktik-praktik yang melanggar martabat manusia? Dan yang paling penting: apakah ada jalan keluar dari polarisasi antara universalisme absolut dan partikularisme absolut yang memungkinkan rekonsialiasi produktif antara keduanya?

2. Konseptualisasi Universalisme dan Partikularisme dalam Diskursus HAM

2.1 Pendefinisian Istilah dan Kerangka Konseptual

Sebelum menganalisis dialektika antara universalisme dan partikularisme, penting terlebih dahulu memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan kedua istilah ini dalam konteks hak asasi manusia[4].

Universalisme dalam diskursus HAM mengacu pada posisi filosofis dan normatif yang menegaskan bahwa hak-hak fundamental tertentu berlaku untuk semua manusia, di mana pun mereka berada dan apakah pun latar belakang budaya, agama, atau politiknya mereka. Prinsip universalisme didasarkan pada premis bahwa setiap manusia memiliki martabat intrinsik dan karenanya berhak atas perlindungan dasar yang sama. Dalam konteks DUHAM, universalisme tercermin dalam Pasal 1 yang menyatakan: “Semua orang dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak.” Universalisme menemukan pendasaran filosofis dalam konsep-konsep seperti hak kodrati (natural rights), harkat dan martabat manusia, dan rasionalitas universal[5].

Di sisi lain, partikularisme (atau lebih sering disebut dengan istilah yang lebih negatif “relativisme budaya”) mengacu pada posisi yang menegaskan bahwa nilai-nilai moral, prinsip-prinsip etis, dan standar-standar hak asasi manusia tidak dapat lepas dari konteks budaya, agama, dan tradisi khusus dari masyarakat tertentu. Menurut perspektif partikularisme, apa yang dianggap sebagai “hak” dalam satu tradisi budaya mungkin tidak memiliki relevansi atau makna yang sama dalam tradisi lain. Karenanya, penerapan norma-norma HAM harus selalu mempertimbangkan konteks lokal dan nilai-nilai yang telah mengakar dalam masyarakat setempat[6].

Penting dicatat bahwa istilah “relativisme budaya” memiliki konotasi negatif dan sering digunakan untuk mengkritik posisi partikularisme sebagai nihilis atau tidak konsisten. Oleh karena itu, untuk analisis yang lebih objektif, esai ini akan menggunakan istilah “partikularisme” atau “kontekstualisasi budaya” untuk merujuk pada posisi yang mengutamakan keragaman dalam pemahaman dan implementasi HAM[7].

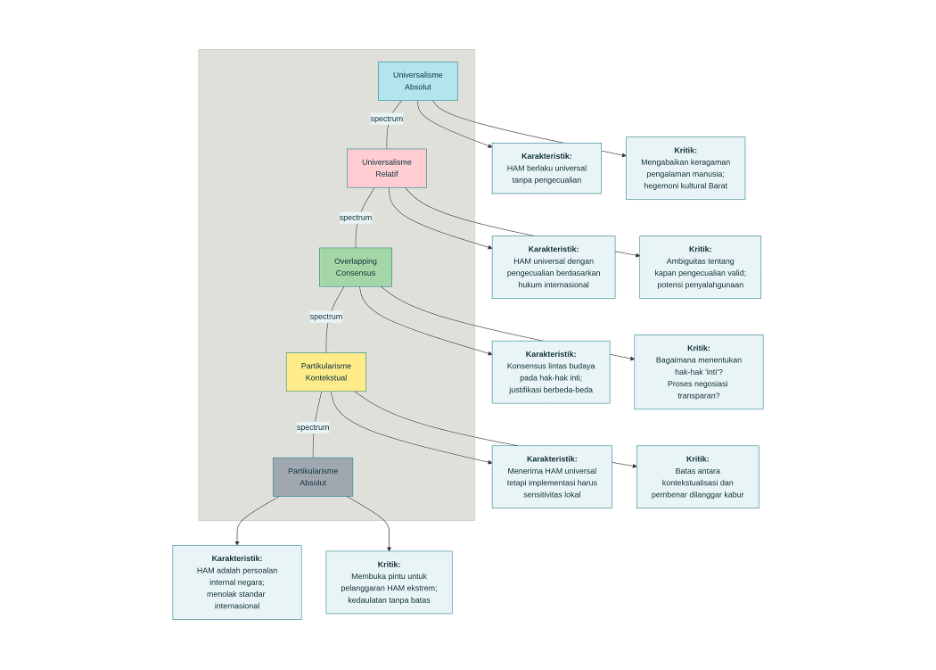

2.2 Spektrum Posisi dalam Debat Universalisme-Partikularisme

Dalam praktik diskursif dan normatif, posisi antara universalisme dan partikularisme tidak biner melainkan spektral, dengan berbagai titik di antaranya[8].

Pertama, universalisme absolut adalah posisi yang melihat HAM sebagai hak-hak yang benar-benar universal, berlaku tanpa pengecualian di semua tempat dan waktu, dan yang tidak dapat dikualifikasi berdasarkan pertimbangan budaya atau lokal. Pendukung universalisme absolut umumnya berpandangan bahwa prinsip-prinsip fundamental tertentu—seperti hak untuk tidak disiksa, hak untuk hidup, hak atas keadilan prosedural—adalah norma yang tidak dapat dinegosiasikan dan harus diterapkan secara konsisten di semua masyarakat. Kritik terhadap posisi ini adalah bahwa ia mengabaikan keragaman pengalaman manusia dan makna lokal yang berbeda-beda[1].

Kedua, universalisme relatif adalah posisi yang mengakui prinsip-prinsip universal dalam HAM tetapi juga menerima bahwa pengecualian dan modifikasi dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan hukum internasional yang sah. Posisi ini tercermin dalam Pasal 29 ayat (2) DUHAM yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan hak-haknya, setiap orang tunduk pada pembatasan yang ditentukan oleh hukum semata-mata untuk mengamankan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain, dan untuk memenuhi persyaratan keadilan, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratis[2]. Universalisme relatif dengan demikian memungkinkan suatu ruang untuk kontekstualisasi sambil mempertahankan komitmen pada prinsip-prinsip inti yang universal[3].

Ketiga, partikularisme absolut adalah posisi yang melihat HAM semata-mata sebagai persoalan internal setiap bangsa atau komunitas, tanpa mengakui kehadiran prinsip-prinsip universal apa pun. Posisi ini sering diartikulasikan oleh negara-negara yang menolak internasionalisasi isu HAM dan menegaskan kedaulatan penuh dalam menentukan standar hak dalam negerinya. Kritik terhadap posisi ini adalah bahwa ia membuka pintu untuk pembenar terhadap pelanggaran HAM yang paling egregious dengan menutupinya di balik slogan kedaulatan nasional dan keunikan budaya[4].

Keempat, partikularisme kontekstual adalah posisi yang menerima prinsip-prinsip universal HAM tetapi berpendapat bahwa implementasi dan operasionalisasi harus selalu mempertimbangkan kondisi historis, sosial-budaya, dan religiusitas lokal. Posisi ini bertujuan untuk menghindari imperialisme kultural sambil tetap mempertahankan komitmen pada perlindungan martabat manusia. Misalnya, hak atas kebebasan berekspresi adalah universal, tetapi cara masyarakat menjamin kebebasan ini dapat berbeda-beda tergantung pada tradisi demokratis lokal dan kekhawatiran akan ketertiban sosial[5].

3. Rekonsiliasi Sejarah: DUHAM Sebagai Produk Lintas Budaya, Bukan Dominasi Barat Murni

3.1 Komposisi Tim Drafting dan Representasi Lintas Budaya

Narasi yang sering didengar tentang DUHAM adalah bahwa deklarasi tersebut adalah produk pemikiran liberal Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Eropa Barat, dan yang dipaksakan kepada negara-negara berkembang yang memiliki tradisi alternatif[6]. Namun, investigasi historis yang lebih cermat terhadap proses pembuatan DUHAM mengungkapkan cerita yang jauh lebih kompleks dan menarik.

Untuk memahami sifat lintas-budaya DUHAM, penting untuk melihat komposisi dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB (United Nations Commission on Human Rights) yang dibentuk pada tahun 1946. Komisi ini terdiri dari 18 anggota dari berbagai negara, yaitu: Australia, Belgia, Belarusia, Chile, Tiongkok, Mesir, Prancis, India, Iran, Lebanon, Panama, Filipina, Ukraina, Uni Soviet, Inggris, Amerika Serikat, Uruguay, dan Yugoslavia[7].

Lebih spesifik, tim yang bertanggung jawab untuk menyusun draf awal DUHAM terdiri dari lima anggota: Eleanor Roosevelt dari Amerika Serikat (ketua), René Cassin dari Prancis, Charles Habib Malik dari Lebanon, Peng Chun Chang dari Tiongkok, dan John Humphrey dari Kanada[8]. Kehadiran Malik (seorang pakar filosofi Islam dan hukum Timur Tengah), Peng Chun Chang (seorang diplomat berpengalaman dengan wawasan tentang tradisi Konfusian), dan kemudian partisipasi signifikan dari India (melalui ambassador Hansa Mehta) menunjukkan bahwa drafting DUHAM melibatkan perspektif non-Barat yang serius dan berpengaruh sejak awal proses[9].

Fakta ini penting karena mengkontradiksi narasi yang terlalu sederhana tentang DUHAM sebagai imposisi Barat. Dengan adanya delegasi dari negara-negara Asia, Afrika, dan Timur Tengah dalam tim drafting, prinsip-prinsip universal dalam DUHAM telah melalui proses negosiasi yang melibatkan dialog lintas-budaya, bukan sekadar ekspresi satu-sisi dari pemikiran liberal Barat[10].

3.2 Kontroversi Substantif Selama Proses Drafting

Proses pembuatan DUHAM jauh dari harmonis atau consensus instan. Sebaliknya, terdapat beberapa kontroversi substantif yang mencerminkan perbedaan nilai-nilai antara tradisi Barat liberal dan tradisi non-Barat[11].

Kontroversi Pertama: Masalah Kebebasan Beragama dan Hak Berganti Agama. Salah satu pertentangan paling sengit selama proses drafting adalah mengenai klausul tentang kebebasan beragama dan hak untuk berganti agama. Dalam draf awal, terdapat referensi eksplisit terhadap “hak untuk berganti agama” yang mencerminkan pandangan liberal Barat tentang kebebasan gewissen. Namun, negara-negara Muslim termasuk Arab Saudi mengangkat keberatan kuat. Akhirnya, Arab Saudi memilih untuk abstain dalam voting akhir DUHAM (1948) karena alasan ini. Namun, penarik minat di sini adalah bahwa delegasi dari Pakistan, yang juga negara Muslim, tidak abstain. Sebaliknya, perwakilan Pakistan, Menteri Luar Negeri Muhammad Khan, mengajukan argumen cerdas: Islam sendiri adalah agama dakwah yang ingin mengajak non-Muslim untuk masuk Islam, sehingga bagaimana bisa menolak hak untuk berganti agama? Logika ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat mengenai isu-isu sensitivitas agama tidak sederhana sebagai Barat versus non-Barat, tetapi melibatkan interpretasi internal yang beragam bahkan dalam tradisi Islam itu sendiri[12].

Kontroversi Kedua: Individualisme versus Komunalisme. Delegasi dari negara-negara Barat (terutama Amerika Serikat) menekankan hak-hak individual sebagai fokus utama HAM, mencerminkan tradisi liberalisme klasik yang menempatkan individu sebagai satuan moral fundamental. Namun, delegasi dari negara-negara Asia dan Afrika mengajukan bahwa hak-hak kolektif dan hak-hak masyarakat juga harus diakui. Kompromi yang dicapai adalah dengan memasukkan referensi terhadap tanggung jawab individu terhadap masyarakat dalam Pasal 29 DUHAM, meskipun fokus utama tetap pada hak-hak individual[13].

3.3 Hasil Voting dan Dukungan Lintas Negara

Ketika DUHAM akhirnya diajukan untuk voting di Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, hasilnya menunjukkan dukungan yang luas tetapi bukan konsensus universal. Dari 58 anggota PBB pada saat itu, 48 menyetujui DUHAM, 0 menolak secara eksplisit, 8 abstain, dan 2 tidak voting[14].

Penting untuk diperhatikan: negara-negara adidaya waktu itu (Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet) bukanlah pendukung paling antusias. Sebaliknya, justru negara-negara kecil dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang keras memperjuangkan adopsi DUHAM. Ketika Zhou Enlai, Perdana Menteri Cina, awalnya keberatan terhadap inklusi referensi HAM dalam deklarasi dengan alasan bahwa HAM adalah konsep Barat yang tidak relevan bagi China komunis, justru delegasi dari negara-negara kecil yang mengatasi penolakan ini dan mempertahankan referensi HAM tetap dalam deklarasi[15].

Fakta ini menunjukkan bahwa DUHAM bukan sekadar produk yang dipaksakan oleh negara-negara Barat yang kuat. Sebaliknya, negara-negara Selatan (Global South) memiliki peran yang signifikan—bahkan kritis—dalam memastikan agar DUHAM dapat diadopsi dengan status universal[16].

4. Perspektif Partikularisme dalam Tradisi Non-Barat: Persamaan dan Perbedaan dengan DUHAM

4.1 Perspektif Islam: Maqashid Syariah dan Kongruensi dengan HAM

Salah satu tradisi non-Barat yang paling sering dikontraskan dengan universalisme DUHAM adalah Islam. Narasi konvensional menyarankan bahwa Islam dan hak asasi manusia universal berada dalam konflik fundamental. Namun, analisis yang lebih cermat mengungkapkan persamaan substansial yang mengesankan antara prinsip-prinsip universal HAM dan tujuan-tujuan fundamental hukum Islam yang dikenal sebagai Maqashid Syariah[17].

Maqashid Syariah, khususnya konsep al-Dharuriyat al-Khams (lima kebutuhan pokok/fundamental), mengidentifikasi lima tujuan utama hukum Islam yang harus dijaga untuk mencapai kesejahteraan manusia (maslahah):

1. Hifz al-Din (Perlindungan Agama): Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak umat untuk mempertahankan agama dan kepercayaan mereka serta melarang pemaksaan agama atas agama lain. Ini secara substantif sejalan dengan Pasal 18 DUHAM yang menjamin kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama[18].

2. Hifz al-Nafs (Perlindungan Diri/Jiwa): Hukum Islam menetapkan larangan atas pembunuhan sewenang-wenang dan melindungi integritas fisik manusia. Ini sejalan dengan Pasal 3 DUHAM yang menegaskan “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi.”

3. Hifz al-’Aql (Perlindungan Akal): Tradisi Islam menghargai penggunaan rasionalitas manusia dan melarang apa pun yang mengganggu kapasitas kognitif (seperti khamr/minuman beralkohol). Ini sejalan dengan Pasal 19 DUHAM mengenai kebebasan opini dan berekspresi[19].

4. Hifz al-Mal (Perlindungan Harta Benda): Hukum Islam mengakui hak kepemilikan dan melarang pencurian. Ini sejalan dengan Pasal 17 DUHAM tentang hak kepemilikan pribadi.

5. Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan): Hukum Islam melindungi institusi keluarga dan hak anak. Ini sejalan dengan Pasal 16 DUHAM tentang perlindungan keluarga[20].

Temuan penting dari analisis komparatif ini adalah bahwa terdapat lebih banyak persamaan daripada perbedaan antara prinsip-prinsip HAM universal dan kerangka Maqashid Syariah[21]. Bahkan, beberapa sarjana hukum Islam kontemporer berpendapat bahwa Maqashid Syariah dapat menjadi dasar alternatif yang kuat dan otentik untuk perlindungan HAM dalam konteks Muslim tanpa perlu mendukung universalisme Barat secara eksplisit[22].

Implikasi ini signifikan: ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap prinsip-prinsip universal HAM tidak harus berarti adopsi wholesale dari kerangka intelektual Barat. Sebaliknya, nilai-nilai universal dapat diartikulasikan dan didukung melalui kerangka konseptual yang autentik bagi tradisi lokal, termasuk Islam[23].

4.2 Perspektif Afrika: Ubuntu, Hak Kolektif, dan Konsep Kewajiban

Tradisi filosofis Afrika, khususnya konsep Ubuntu (dalam bahasa Zulu-Xhosa: “umuntu ngumuntu ngabantu” – seseorang adalah orang melalui orang lain), menawarkan perspektif partikularisme yang kaya dan tidak sekadar menolak universalisme tetapi mencoba untuk melengkapinya dengan menekankan dimensi komunal[24].

Prinsip Ubuntu mengakui martabat manusia (sejalan dengan universalisme) tetapi menempatkan martabat tersebut dalam konteks relasional dan komunal. Manusia tidak dimengerti sebagai atom individual yang terpisah, tetapi sebagai makhluk yang didefinisikan melalui hubungan dengan orang lain dan dengan komunitas. Ini tidak menolak hak individual, tetapi menambahkan dimensi tanggung jawab kolektif dan saling ketergantungan[25].

Refleksi normatif dari filosofi Ubuntu ini terlihat dalam African Charter on Human and Peoples’ Rights (Banjul Charter, 1986), yang mengintegrasikan tiga “generasi” hak (sipil-politik, ekonomi-sosial-budaya, dan kolektif-peoples’ rights) dalam satu instrumen. Charter ini juga secara unik mencakup konsep kewajiban individual, tidak hanya hak-hak, mencerminkan keseimbangan antara individu dan komunitas[26].

Sebagai contoh, Pasal 27 Banjul Charter menyatakan bahwa “setiap individu memiliki kewajiban terhadap keluarganya, masyarakat, negara dan komunitas internasional dan umat manusia secara luas yang berarti untuk menjaga pengembangan harmonis keluarga dan untuk bekerja untuk kohesi dan rasa hormat dalam keluarga dan mendukung keluarga.” Ini menunjukkan bahwa tradisi Afrika tidak menolak hak individual tetapi menempatkannya dalam konteks tanggung jawab komunal[27].

Implikasi ini penting untuk dialektika universalisme-partikularisme: perspektif Afrika menunjukkan bahwa penerimaan HAM universal tidak harus berarti adopsi atomistik individualisme liberal Barat. Sebaliknya, dapat ada pendasaran komunal dan relasional terhadap HAM yang tetap universal dalam substansi tetapi partikular dalam justifikasi konseptual[28].

4.3 Perspektif Asia: Asian Values dan Komunitarianisme

Diskursus “Asian Values” yang muncul pada dekade 1980-1990an, dipimpin oleh para pemimpin seperti Lee Kuan Yew dari Singapura dan Mahathir Mohamad dari Malaysia, menawarkan perspektif alternatif tentang hubungan antara hak individual dan kesejahteraan komunal[29].

Advokat Asian Values berpendapat bahwa budaya Asia (khususnya Konfusianisme dan tradisi kebijaksanaan timur lainnya) menekankan prioritas harmoni sosial, kesejahteraan komunitas, dan hubungan keluarga yang kuat dibandingkan dengan individualisme yang tidak terbatas. Menurut perspektif ini, nilai-nilai Barat yang menekankan kebebasan individual tanpa batas dapat mengakibatkan disintegrasi sosial dan kehilangan ikatan komunal yang memberikan makna dan stabilitas[30].

Namun, penting untuk mencatat bahwa debat Asian Values menghadapi kritik serius dari dua sisi. Pertama, kritikus menyarankan bahwa Asian Values sering digunakan sebagai justifikasi untuk otoritarianisme pemerintah dan pembatasan kebebasan berekspresi. Lee Kuan Yew dan Mahathir telah dikritik karena menggunakan retorika Asian Values untuk membenarkan praktik-praktik yang merepresif yang tidak sesuai dengan norma-norma universal HAM[31]. Kedua, kritikus internal dari Asia sendiri menunjukkan bahwa konsep Asian Values adalah konstruksi yang diproduksi oleh elite, dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat biasa di Asia yang sering menginginkan kebebasan yang lebih besar[32].

Dengan demikian, perspektif Asia tentang hubungan antara individu dan komunitas menawarkan insight berharga tentang keterbatasan individualisme ekstrem, tetapi tidak dapat digunakan untuk membenarkan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental individu atas nama harmoni komunal[33].

5. Kritik Epistemologis terhadap Universalisme: Perspektif Post-Kolonial dan Hegemoni Kultural

5.1 Universalisme sebagai Hegemoni Epistemologi Barat

Para kritikus dari perspektif post-kolonial, khususnya Edward W. Said dengan teorinya tentang “Orientalisme,” berpendapat bahwa universalisme dalam HAM tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan global yang menempatkan Barat sebagai penentu standar pengetahuan dan nilai[34].

Menurut pandangan ini, klaim universalisme dalam HAM menyembuyikan dominasi Barat dengan cara yang lebih halus dan sulit dipertanyakan dibandingkan dengan dominasi kolonial langsung. Universalisme DUHAM dipresentasikan sebagai ekspresi dari rasionalitas universal yang ditransendentalkan, padahal sebenarnya mencerminkan preferensi nilai dari masyarakat liberal Barat. Dengan membingkus kepentingan partikular dalam bahasa universalitas, dominasi Barat menjadi lebih efektif karena lebih sulit untuk dikritik—siapa yang bisa menentang “universalitas” tanpa terlihat sebagai pendukung pelanggaran hak asasi manusia[35]?

Kritik epistemologis ini menunjukkan bahwa pengetahuan (termasuk pengetahuan tentang HAM) tidak pernah netral dari kekuasaan (power/knowledge nexus dalam terminologi Foucault). Oleh karena itu, ketika negara-negara Barat mempromosikan norma-norma HAM universal dengan keras kepada negara-negara berkembang, sambil sendiri-sendiri tidak mematuhi standar tersebut (contoh: segregasi rasial di Amerika Serikat pada waktu adopsi DUHAM, intervensi militer Barat yang mengabaikan norma internasional), ini mengungkap karakter ganda dari universalisme yang didominasi Barat[36].

5.2 Universalisme sebagai Alat Soft Power dan Moral Imperialism

Perluasan dari kritik epistemologis di atas adalah argumen bahwa universalisme HAM telah menjadi instrumen “soft power” yang digunakan oleh negara-negara Barat untuk memengaruhi kebijakan domestik negara-negara berkembang. Dalam banyak kasus, standar HAM universal digunakan sebagai kriteria evaluasi dan bahkan pembenaran untuk intervensi dalam urusan internal negara lain[37].

Misalnya, ketika Amerika Serikat atau Eropa Barat mengkritik praktik-praktik tertentu dalam negara berkembang atas dasar HAM universal, sementara mengabaikan atau meminimalkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sekutu mereka sendiri, ini menunjukkan bahwa universalisme digunakan secara selektif dan untuk tujuan-tujuan geopolitik tertentu, bukan dengan komitmen yang konsisten dan tidak memihak terhadap prinsip-prinsip HAM[38].

Kritik ini penting dan mengesampingkan, tetapi juga memerlukan kualifikasi: Penyalahgunaan norma universal untuk tujuan geopolitis tidak berarti bahwa norma universal itu sendiri tidak legitimate atau tidak bernilai. Sebaliknya, hal itu menunjukkan bahwa ada perbedaan antara prinsip ideal dan aplikasi praktisnya yang sering kali dibelokkan oleh kepentingan kekuasaan[39].

6. Kritik Terhadap Relativisme Absolut: Keterbatasan Logis dan Praktis

6.1 Masalah Performatif: Relativisme Budaya sebagai Pertahanan Pelanggaran HAM

Meskipun kritik terhadap universalisme HAM dari perspektif post-kolonial memiliki kekuatan tertentu, penting juga untuk mengakui keterbatasan logis dan praktis dari posisi relativisme absolut[40].

Pertama, ada masalah performatif dalam menegaskan relativisme budaya. Jika seseorang berpendapat bahwa semua norma moral dan etika adalah relatif secara budaya dan tidak ada standar universal, maka bagaimana seseorang dapat membuat klaim bahwa suatu praktik adalah “salah” atau “tidak adil”? Dengan mengatakan bahwa suatu praktik (misalnya, eksekusi massal, penyiksaan sistematis) adalah salah menurut praktik budaya tertentu tetapi benar dalam budaya lain, tidak ada dasar untuk mengkritik pelanggaran HAM dalam budaya yang lain. Namun, dalam praktiknya, bahkan para pempertahankan budaya terkuat tidak benar-benar bersedia untuk menerima konsekuensi logis penuh dari relativisme ini[41].

Kedua, masalah klaim “perbedaan budaya yang autentik” versus “pelanggaran yang disanggupi sebagai budaya.” Sangat jarang dalam sejarah manusia bahwa suatu praktik merupakan ekspresi autentik dari budaya mayoritas masyarakat. Lebih sering, apa yang dipresentasikan sebagai “nilai budaya tradisional” adalah interpretasi dari elite penguasa yang digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang menguntungkan mereka[42].

Misalnya, pada kasus female genital mutilation (FGM), para pembela relativisme budaya sering mengklaim bahwa FGM adalah praktik budaya lokal yang harus dihormati. Namun, investigasi lebih dekat menunjukkan bahwa FGM bukanlah praktik yang diterima secara universal dalam budaya tersebut—seringkali dipraktikkan hanya pada wanita, bukan pria, dan sering kali bertentangan dengan keinginan dari perempuan yang mengalaminya. Ini menunjukkan bahwa FGM sebenarnya adalah ekspresi dari dominasi patriarkis yang diselimuti dalam bahasa budaya tradisional[43].

6.2 Universalitas Konsensus Implisit tentang Larangan Praktek Tertentu

Argumen yang kuat terhadap relativisme absolut adalah bahwa terdapat konsensus yang hampir universal dalam masyarakat manusia tentang larangan terhadap beberapa praktik. Tidak ada budaya, agama, atau tradisi yang secara eksplisit mengesahkan pembunuhan semena-mena warga sipil sendiri, penyiksaan sistematis tahanan, atau perbudakan. Bahkan dalam tradisi-tradisi paling partikular, terdapat norma-norma internal yang melindungi anggota komunitas dari praktik-praktik paling kejam[44].

Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keragaman besar dalam cara-cara yang berbeda menciptakan atau membenarkan norma-norma tersebut, ada substansi universal yang mendasari: komitmen untuk melindungi martabat dasar manusia dan mencegah penderitaan yang ekstrem[45].

7. Model-Model Rekonsiliasi: Dari Polarisasi ke Productive Tension

7.1 Overlapping Consensus (John Rawls)

Salah satu proposal paling berpengaruh untuk merekonsiliasi universalisme dan partikularisme adalah konsep “overlapping consensus” yang dikembangkan oleh filsuf politikJohn Rawls[46].

Menurut Rawls, dalam masyarakat yang pluralis secara mendalam, tidak mungkin untuk mencapai kesepakatan universal tentang justifikasi moral atau filosofis dari setiap nilai dan norma. Namun, adalah mungkin untuk mencapai “overlapping consensus”—yaitu, kesepakatan tentang serangkaian prinsip-prinsip praktis dan norma-norma tertentu yang dapat didukung melalui “doktrin komprehensif” yang berbeda-beda[47].

Dalam konteks HAM, ini berarti bahwa meskipun negara-negara dan masyarakat dapat berbeda tentang filosofi atau teologi yang mendasari, mereka dapat bersepakat tentang serangkaian hak-hak inti dan mekanisme perlindungan praktis. Misalnya, larangan terhadap penyiksaan dapat didukung dari perspektif: humanisme sekular Barat (karena melindungi martabat manusia), perspektif Islam (karena melindungi nyawa dan integritas fisik berdasarkan Maqashid Syariah), perspektif Ubuntu Afrika (karena menjaga hubungan relasional dan komunal), dan perspektif lainnya[48].

Keuntungan pendekatan overlapping consensus adalah bahwa ia memungkinkan untuk suatu universalitas “praktis” atau “politis” HAM tanpa perlu mensyaratkan keseragaman justifikasi filosofis atau religius. Dengan kata lain, consensus pada level norma dan hak tertentu tidak memerlukan consensus pada level filosofi mendalam[49].

7.2 Contextual and Dialogical Approach

Model alternatif yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana kontemporer adalah pendekatan “kontekstual dan dialogis” yang mengakui bahwa universalitas HAM bukan merupakan doktrin tetap yang sudah jadi, melainkan proses dinamis yang secara berkelanjutan dinegosiasikan melalui dialog lintas-budaya[50].

Dalam pendekatan ini, universalitas dipahami bukan sebagai hasil dari penetapan standar dari atas (top-down) yang dipaksakan oleh pusat kekuasaan global, tetapi sebagai hasil dari dialog yang inklusif melibatkan semua stakeholder, termasuk mereka yang secara historis telah dimarginalkan dalam penciptaan norma-norma internasional[51].

Model ini juga menekankan bahwa “kontekstualisasi” bukan berarti relativisme absolut di mana setiap masyarakat memiliki hak untuk menolak prinsip-prinsip fundamental atas dasar tradisi lokal. Sebaliknya, kontekstualisasi berarti mencari cara untuk mengoperasionalisasi dan mengimplementasikan norma-norma HAM universal dengan cara yang sensitif terhadap konteks lokal sambil tetap mempertahankan komitmen pada esensi perlindungan HAM[52].

7.3 Relative Universality (Jack Donnelly)

Sarjana HAM Jack Donnelly mengajukan konsep “relative universality” (universalitas relatif) sebagai cara untuk mengelola ketegangan antara universalisme dan partikularisme[53].

Menurut Donnelly, ada perbedaan penting antara berbagai jenis “universalitas”:

Pertama, anthropological universality (universalitas antropologi) – yaitu klaim bahwa semua budaya dan masyarakat memiliki norma-norma yang melindungi hak-hak tertentu. Donnelly berpendapat bahwa ini adalah klaim empiris yang lemah – kita tahu bahwa banyak masyarakat tidak memiliki komitmen normatif pada hak-hak universal[54].

Kedua, ontological universality (universalitas ontologi) – yaitu klaim metafisika bahwa hak-hak tertentu melekat pada semua manusia sebagai konsekuensi dari sifat ontologi manusia. Donnelly juga skeptis tentang ini – ia menunjukkan bahwa klaim semacam itu membutuhkan justifikasi filosofis yang kuat dan yang seringkali tidak tersedia[55].

Ketiga, functional universality (universalitas fungsi) dan overlapping consensus universality – yaitu, universalitas yang bersumber dari fungsi hukum internasional dan dari consensus yang saling tumpang tindih di antara sistem nilai yang berbeda. Ini adalah jenis universalitas yang Donnelly anggap dapat dipertahankan[56].

Dengan mengakui bahwa “universalitas” adalah konsep yang dapat dipahami dalam berbagai cara, model Donnelly memungkinkan untuk suatu posisi yang menerima HAM universal pada tingkat hukum internasional dan functional necessity, sambil tetap membuka ruang untuk keragaman justifikasi filosofis dan implementasi praktis di tingkat lokal[57].

8. Implikasi untuk Indonesia: Negosiasi antara Universalisme Global dan Partikularisme Lokal

8.1 Konteks Indonesia: Pluralisme Budaya dan Konstitusionalisme Modern

Indonesia menyajikan studi kasus yang kompleks dan menarik untuk dialektika antara universalisme dan partikularisme dalam HAM[58]. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia namun juga dengan keragaman etnis, agama, dan budaya yang luar biasa, Indonesia berada di garis depan negosiasi antara norma-norma HAM universal dan kekhususan konteks lokal[59].

Di satu sisi, Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan memasukkan norma-norma HAM universal dalam konstitusinya, khususnya melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diamandemen (khususnya Amandemen Kedua yang menambahkan Bab XA tentang HAM). Komitmen ini menunjukkan penerimaan Indonesia terhadap prinsip-prinsip universal HAM[60].

Namun, di sisi lain, terdapat ketegangan antara komitmen terhadap norma-norma universal ini dan kehadiran nilai-nilai lokal dan agama (khususnya Islam) dalam tata hukum Indonesia. Konstitusi Indonesia secara eksplisit merujuk pada nilai-nilai agama dan tradisi lokal sebagai dasar untuk pembatasan terhadap hak-hak tertentu (misalnya, dalam Pasal 28J ayat 2 yang memungkinkan pembatasan hak dalam rangka “menghormati hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”)[61].

8.2 Contoh-Contoh Konkret dari Ketegangan Praktis

Pertama, isu kebebasan beragama dan agama minoritas. Komitmen Indonesia pada kebebasan beragama sebagai HAM universal tetapi juga pemilihan undang-undang agama dan hukum pidana yang melarang “penodaan agama” menunjukkan ketegangan antara universalisme dan partikularisme. Beberapa interpretasi dari undang-undang ini telah digunakan untuk membatasi ekspresi dari kelompok-kelompok agama minoritas atas nama perlindungan agama mayoritas[62].

Kedua, isu gender dan kesetaraan perempuan. Indonesia telah meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), namun implementasinya terhambat oleh ketegangan antara komitmen terhadap kesetaraan gender (universal) dan nilai-nilai tradisional dan agama yang dalam beberapa interpretasi menempatkan perempuan pada posisi yang berbeda dari laki-laki[63].

Ketiga, isu identitas seksual dan LGBT rights. Tidak seperti beberapa negara Barat yang telah mengakui hak-hak LGBT pada tingkat konstitusional dan legal, Indonesia belum melakukan hal ini, bahkan dengan niat melarang praktik LGBT melalui perundang-undangan. Ini menunjukkan ketegangan antara prinsip non-diskriminasi universal dan nilai-nilai lokal yang memiliki pandangan berbeda tentang orientasi seksual[64].

8.3 Toward a Contextual-Dialogical Approach in Indonesia

Untuk Indonesia, model yang paling menjanjikan adalah pendekatan “kontekstual-dialogis” yang mengakui kedua dimensi: komitmen pada norma-norma universal HAM dan kekhususan konteks Indonesia yang plural[65].

Ini akan memerlukan: pertama, dialog yang jujur dan inklusif tentang bagaimana norma-norma HAM universal dapat dioperasionalisasikan dalam cara yang konsisten dengan nilai-nilai Indonesia tanpa mengorbankan esensi perlindungan HAM. Kedua, pengakuan bahwa interpretasi nilai-nilai lokal dan agama tidak monolitik – ada diversitas pandangan dalam Islam Indonesia dan dalam tradisi lokal lainnya tentang bagaimana mengimplementasikan HAM[66]. Ketiga, menempatkan suara dari mereka yang sering dimarginalkan (perempuan, minoritas agama, kelompok LGBT) dalam dialog ini, bukan hanya suara dari elite tradisional dan pemimpin agama resmi[67].

Leave a Reply